建築プロジェクトの戦略づくりとは?

2025/07/01

今回は、建築プロジェクトにおける戦略づくりが具体的にどのような内容であるかについてご紹介します。

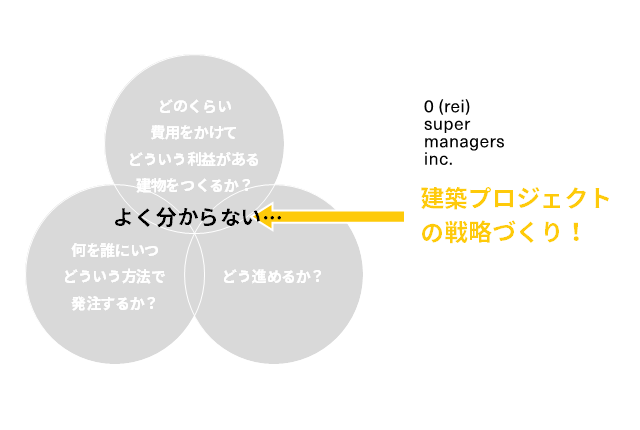

建築プロジェクトは「よく分からない?」

建物は身近に存在するにもかかわらず、その「つくり方」や「進め方」ついて詳しく知っている人は多くありません。特に事業用の建築プロジェクトは、費用が大きいため、不動産開発会社(デベロッパー)や、製造業で多くの工場を抱えるような一部の企業を除けば、頻繁に関わることはないので、馴染みが無く、社内に経験者がほとんどいないのが実情です。

個人でも家を建てるのは一生に一度あるかないか。法人であっても、自社オフィスや工場などの施設の建設は通常は数十年に一度のレベルです。また、CRE(Corporate Real Estate=企業不動産)を保有する企業でも、常に建築プロジェクトが動いていることは稀です。その為、いざ建物を建てようとしても経験や知識も無い。一方、リソースを確保して経験や知識を蓄積したところで頻繁にそれらのスキルを使う予定も無いので、蓄積しても仕方ないとなってしまうのです。したがって、建築プロジェクトの担当を任されたとしても「何をどうすればよいのかよく分からない」と悩む方がほとんどなのです。

また、建築は「一品生産」であるため、土地の条件、法的規制、事業目的、資金調達など、関わる要素が多岐に渡るため、他のプロジェクトと同じ進め方が適応できないケースも多いのです。

設計事務所やゼネコンに相談する前に考えるべきこと

建物を建てようとするとき、多くの企業が設計事務所やゼネコンに相談します。建物を建てたいから”建物を設計する会社や建てる会社”に相談する。これは一見正しいように思えますし、実際、日本では多くの建物はこうして建てられてきました。

しかし、設計事務所やゼネコンは受注者です。つまり、仕事を受ける側なので、必ずしも発注者の立場に立って動いてくれるとは限らないのです。例えば、提案内容が自社にとって利益が出やすい構成になっていたり、他の選択肢が示されなかったり、双方の利害が反する部分が解消できずにトラブルに発展することは実際にあります。

建築プロジェクトは「請負契約」が基本となっているので「何が欲しいか?」という発注内容や仕様が決まってから依頼する」のが通常の流れです。その為、「どんな目的なのか」「何を建てたいのか」といった初期段階の整理こそが最も重要な発注者側の役割になりますが、専門のリソースを抱えていない自社内でこなすのは非常に難しいのが現状です。

建築プロジェクトの戦略づくりとは?

こうした状況に対処するため、「建築プロジェクトの戦略づくり」を専門とする会社が存在します。多くの場合、CM会社(Construction Management)と呼ばれる会社が建築プロジェクトにおける発注者側のパートナーとしてサービスを提供しています。これらの会社が具体的にやっていることはコンサルティング(=知識の提供)に近く、主として以下の3つの軸に基づいた建築プロジェクトの戦略コンサルです。

1.推進戦略=どう進めるか?

2.発注戦略=何を、誰に、どう発注するか?

3.事業戦略=いくらかけて、何を得るか?

これらを発注者に代わり、専門的な知見や経験から戦略的に組み立てるのが、建築プロジェクトの戦略づくりとなります。

1.推進戦略|どう進めるか?

建築プロジェクトでは「どこから着手すべきか分からない」という悩みがつきものです。推進戦略では「何から手を付けていいか分からない」「何をしたらいいか分からない」という課題に対して、事業の目的やスケジュール、予算、法的規制などを総合的に整理し、プロジェクト全体の道筋を描きます。

建築プロジェクトは土地や法律といった外的要因はもちろん、建物を建てる目的、資金計画、経営計画といった内的要因によっても個別性の高い一品生産です。また、建物の用途(自社ビル、物流施設、医療施設など)によって優先すべき要素も異なり、どのプロジェクトも同じ進め方でうまくいく、ということはありません。そのため、業種・業態ごとの最適解を提示し、案件ごとに適切な進め方が求められます。

2.発注戦略|誰に、何を、どう発注するか?

建築プロジェクトにおける発注は、コスト・品質・スケジュールに直結する重要な要素です。発注戦略では、建物を建てる上で重要な受注者を決めるための考え方を以下のような視点から検討・提案します。

- 一括発注(設計施工)か、設計施工分離発注か

- 競争入札か、指名発注か

- 技術提案型コンペか、価格重視型か

- 複数社による共同体制の可能性

- 契約形態(設計契約、施工契約等)

建物を建てるというプロセスは実はいくつもの専門工事に分かれており、1社にまとめて発注するよりも分けて発注したほうが合理的になる場面も多くあります。

例えば、ホテルの内装、重要設備機器、映像音響設備、通信回線、古い建物の解体や発注者の事業に深く関わる環境整備などです。

特に昨今では、建築業界における人手不足に加え、建築以外の領域(ITインフラ、サステナブル設備、音響映像設備など)との連携が増えおり、敢えて分けた方が発注者と受注者の両者にとってメリットが大きいケースが増えてきました。

また「ただ見積を取る」というものではなく、競争入札、技術提案、総合評価、契約前提条件といった設定が必ずしも発注者にとってのメリットという視点だけではなく、その後のトラブルを事前に回避するためにも必要となります。建築プロジェクトの発注は大きなお金が動きますので、戦略を立てることでより合理的な発注にする必要があります。

3.事業戦略|いくらかけて、何を得るか?

事業戦略では、今回行う建築プロジェクトそのもの、または完成した建物を活用した経営活動について提案します。例えば、企業が建物を建てるときには、その企業の経営活動に何らかの関係があります。収益施設(賃貸オフィス、テナント商業など)か非収益施設(自社ビル、自社工場など)かによって事業戦略の意味合いは変わりますが、完成した建物がどのようなブランディング価値を持ち、どのような利用者体験を提供するかといった非数値的な価値も含めて、広い視点から「何にどれだけ投資するべきか」を検討・提案します。

このように、多くは建築プロジェクトそのものを対象にしていますが、建物収支といった広義な意味での事業について戦略を提案することもあります。

「よく分からない」を「戦略」で解決、戦略づくりがもたらす価値とは?

このように、建築プロジェクトにおける戦略づくりは単なる事前準備ではなく、プロジェクト全体の成否を左右する土台となるものです。また、このフェーズに必要なコストやリソースは、プロジェクト全体で必要なそれらと比較すると、ごく僅かにもかかわらず、後々のコスト削減やリスク回避に大きく貢献します。一方、戦略フェーズでの検討が不十分だと、設計が曖昧なまま工事が始まり、変更が重なり、結果的にコスト超過・品質低下・スケジュール遅延といったリスクにつながります。

発注者が抱えている「よく分からない」という課題に対して推進・発注・事業の3つの「戦略」で明確にして解決することが、建築プロジェクトの戦略づくりなのです。

REI SUPER MANAGERS株式会社

吉見 周平